—1999年 ヴェトナムー

—1999年 ヴェトナムー

—新月—

『インドシナ』レストランを出ると、細長いエントランスの先でやあ、と数年来の知己に会うように片手を高くあげて呼んでいる男がいる。

シクロだ。シクロは自転車の前に荷台をくっつけた人力車だ。

夜のシクロは危険ですから避けてください、という旅行会社の言葉を思い出したが、満腹の体が自然と男に向かった。

「ひとり一ドルずつだ。」

外国人とみると、ポストカードだろうが水だろうがすべての値段が一ドルから始まることを知ったので、交渉の余地もない。

実際私たちふたり合わせて百キロ以上の重さを自らの足でこいで運んでくれることを思うと申し訳ないとさえ思う。

男はそんなことはおかまいなしに、悠然とペダルを踏んだ。

「重くないか?」

後ろを振り返って、試しに聞いてみた。かなり年のいった小柄な男だ。

「イエース、イエース、テンイヤーズだ。シクロドライバーをテンイヤーズやっている。」

息も切れずにそういったところをみると何のことはないらしい。

「十五才と十二才の息子がいる。わたしはシクロドライバーを十年やっている。」

男は繰り返して、話を続けた。

「明日はどこに行くのか?」

ほらきた、営業を始めるつもりなのに違いない。明日のツアーの予約をしていてよかった。

「ホアルウに行くつもりだ。」

「そうか、あそこはナンバーワンだ。」

そういったきり、シクロはハノイの町を進んでいく。昼間の熱気を残しながらも夜気は柔らかく、肌にしっとりとなじんでくる。

男のペダルの動きに合わせて、シクロはふわっ、ふわっと浮かんでは沈む。前方にさえぎるものはない。時折すれ違うバイクの若者たちの顔が暗闇に浮かんでは消える。

夜気の中に体ごと浮かんで、そのままこの夜のなまめかしさに溶けこんでいってしまいそうな気がした。この町とやっと一体感が持てた。旅行会社のいうことを鵜呑みにしなくてよかった。

ホテルの前に来るとシクロは徐々にスピードを落とし、絶妙なタイミングで路上の段差にぴったりと乗り付けた。熟練した技だ。

「ヴェトナミーズ………は持っているか?」

ニドルきっかり払い終わると男は財布を指さしてそう言った。

ほらきた、もっと要求しているのだ。後の単語は聞き取れないが、現地の通貨、ドンのことを言っているのに違いない。

「いや、持っていない。」

体をホテルのほうに向けながら緊張して言った。

「オーケー。では君たち、明日のホアルウでは楽しんできてくれ。」

男はそう言って、なめし革のように光る手を大きく抑揚をつけて差し出し、数年来の知己にするように堅く握った。

まったりとしているがあっさりしたこの国の料理のような空気の中で、まだ浮揚感が残った体が心地よかった。

それから、ヴェトナム人のようにゆったりと歩くことを覚えた。

—三日月—

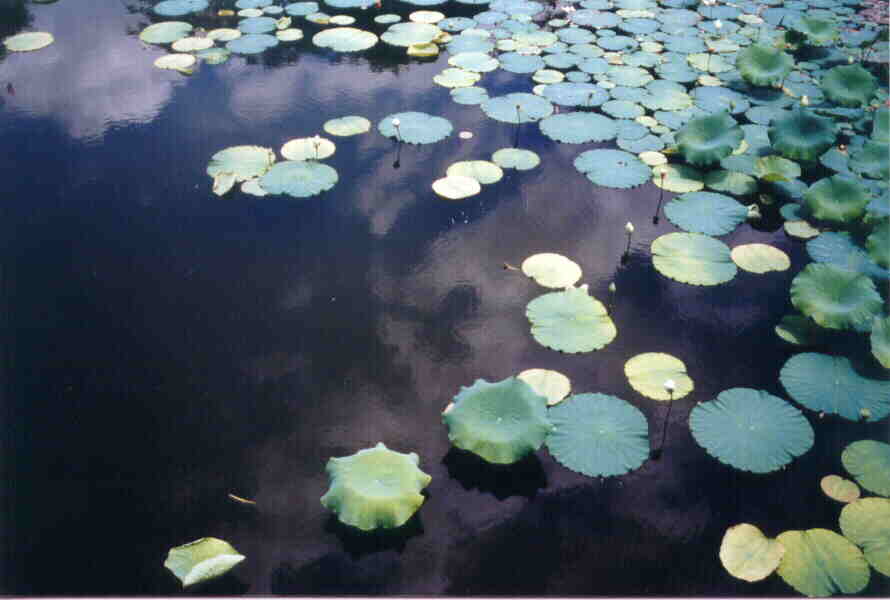

ひんやりとした石のベンチにすわって一息ついた。ホアンキエム湖を渡る風がぐるっと取り囲んだ公園にやさしく流れてくる。表通りのアジアの湿った空気をしばし忘れた。

天秤棒をかついだおばさん達がお茶や果物を売っている。ここのベンチで日長一日過ごしているおじさんとおしゃべりに興じていた。

ふとすると蜂の巣をつついたようにおばさん達が逃げている。ポリスが来たのだ、とおじさんが教えてくれた。警察は取り締まりのために定期的に見回りをするらしい。いたちごっごだ。

そんな光景を見ていたら、女の子がひとりふらふらと左側から音もなくやってきて、ベンチの前で止まった。裸足だ。ピンク色の洋服は薄汚れている。真っ黒の手を差し出した。五才くらいだろうか。

「ノー。」

反射的にそう言って横を向いた。女の子は目をそらさなかった。

モノ売りには閉口していた。なんでみんな同じなんだとイライラするほど、十代の男の子たちは皆同じポストカード、同じ本、同じ地図を同じ外国人に辛抱強く売り続けている。

「なんでボクのために買ってくれないんだよぉ。」

泣くまねをして、甘い汗の匂いをさせながらべたべたとすねてくる。

「ボクは今日何も食べていないんだよぉ。」

きれいに散髪した頭に腕時計もちゃんとしている。

思わず笑ってしまうが、立ち止まらずにしばらく歩き続ければそのうちついてこなくなる。

富める者はそうでない者を養うのが常識だ。この国の人はそういう価値観で生きている、と本で読んだ。

女の子は手を出したまま何も言わなかった。ひとことも。

自分は富める者だろうか。そういう自信がない。その場を立ち去る勇気もない。

女の子の眼はこの国の川のようにどこまでも茶色で底が見えない。泥の色だ。

そこに何の感情も見えないのが不気味だった。この子は悲しいとか寂しいとかも思ったことがないのではないか。

「マダム、マイベイビーのためにスイカを買ってちょうだい。」

女の子とは反対側から女がひたひたとやってきた。

五千ドン(五十円)という値段がそれに値するかどうかの判断より先に、財布から紺色の札を出し、女の籠からスイカの一切れを買った。

女がこの子の母親かどうかもあやしい。そんなことより一刻も早く女の子のこの眼から逃れたかった。

懇願もしていなければ卑屈でもない。でも明らかに何かを問いただしている。その眼を見続けるとどんどん吸い込まれていって、恐ろしいものを見そうだった。

スイカにむしゃぶりついた。これを食べるから、お願いだから、目の前から、消えて。

今、できることはそれだけだ。

ほどなくして、女も女の子もその場からいなくなった。何の味もしなかった。

その夜、激しい嘔吐をした。そうやって体にたまっていた毒を吐き出した。